私は以前よりNHK大河ドラマが好きで、よく見ていたのですが、RAPT理論によって歴史の内容が嘘出鱈目だと知ってからは、以前のようには見なくなりました。

NHK大河ドラマの内容もほとんどが嘘出鱈目だということです。

ただ、その中にも、もしかするとヒントとなるようなことが描かれている可能性もあるのではないかと考えまして、今回も得意(?)の歴史推理(真偽は別として)をしてみたいと思います。

源平合戦を描いた歴史ドラマ(主にNHK大河ドラマ)で、ふと感じたことがありました。

それが、タイトルにも書きましたように、源義経と北条義時の関係です。

この二人が仲良さげな感じが、意外と描かれていることに気付きました。

最近、NHK大河ドラマの「炎立つ」を視聴していたのですが(現在ではユーチューブ動画は削除)、シーンの中で、源義経と北条義時が、鎌倉に来た藤原泰衡と面会する場面が描かれていたのです。

わざわざ源義経と北条義時を一緒に居合わせる演出に、少々違和感を覚えたのです。

実を言いますと、源義経と北条義時が仲良さげにしている様子は、「炎立つ」だけでなく、2005年NHK大河ドラマ「義経」でも描かれていますし、2022年NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」でも描かれていました。

仲が良いというのは語弊があるかも分かりませんが、二人の間に密接な関係があったのではないかと感じてしまうシーンだということです。※私だけかもしれませんが。

源義経は源頼朝の弟であり、北条義時も源頼朝の弟(義理)であり、両人とも鎌倉にいましたし、源平合戦でも出陣していますので、交流があったことは自然であり、決して違和感のある関係性ではありません。

ただ私は、北条義時が秦氏に与したと考えた時に、源義経との関係を疑ったということです。

ちょっとしたことかもしれませんが、意外とこういったことに真実が隠されていることもあるものです。

源義経は秦氏(ロスチャイルド)の傀儡であり、源頼朝に味方する振りを装いながら、裏では平家(秦氏)を助ける行動を取っていたような人物です。

北条義時は、源義経を介して密かに、秦氏(ロスチャイルド)と繋がっていたのではないか、ということです。

だから、源頼朝、源頼家、源実朝を殺して鎌倉幕府を乗っ取ったのではないか、ということです。

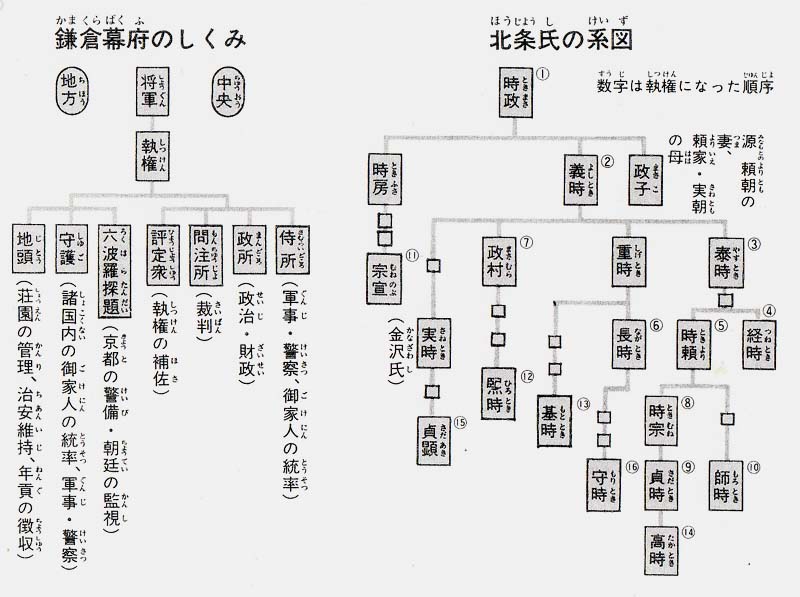

北条義時は父である北条時政も幕府から追放していますし、鎌倉幕府の御家人たちをことごとく滅ぼしました。

正直なところ、ここまで内紛が生じるのも、よくよく考えますと違和感ありありです。

北条氏も元々は出雲族だったと思われますし、御家人たちの多くもおそらく出雲族だったと思われます。

更に、承久の乱では出雲族と言われている後鳥羽上皇と対立しました。

この承久の乱では、北条義時に対して後鳥羽上皇が追討の命令を出しているのです。

鎌倉幕府を相手に、と言うより、北条義時に強い敵意を抱いていたのです。

実際に、それまでの後鳥羽上皇は、鎌倉幕府に対して、好意的に接していた節があります。

~以下、ウィキペディアより~ 建仁3年(1203年)に比企能員の変で将軍源頼家が失脚し、幕府が頼家は死去したと偽って弟千幡の将軍就任を要請してくるとそれを認め、上皇が自ら「実朝」の名乗りを定めた(『猪隈関白記』建仁3年9月7日条)。後に頼家は存命であることがわかるが不問に付しており、幕府の実権を握る北条時政と友好関係を築いて、京都守護として上洛した時政の娘婿の平賀朝雅を厚遇し、元久元年(1204年)に伊勢国・伊賀国で起こった三日平氏の乱平定の命を受けた朝雅を伊賀国知行国主に任じている。さらに朝雅を院の殿上人として重用した。 ~ここまで~

三代将軍の源実朝に、後鳥羽上皇は名前を与えているのです。

しかも、北条義時の父親である北条時政とも友好関係を築いていたようですから、この時点ではやはり、鎌倉幕府は出雲族として政治を行っていたと考えられるでしょう。

従いまして当初、後鳥羽上皇は鎌倉幕府に対して敵意は抱いていなかったということですし、同じ出雲族であればこそ、源実朝とも北条時政とも懇意にしたと考えられます。

しかしながら、北条氏は源氏を皆殺しにしたわけで、北条氏=出雲族と考えると、特に承久の乱については辻褄が合わなくなるのです。

従いまして、私は北条義時が秦氏に寝返ったのではないかと推理したわけです。

ただ、秦氏に寝返るには、その要因がなければなりません。

その要因が源義経ではないか、と推理したわけです。

源義経の裏切りを梶原景時が源頼朝に密告したことにより全てが露見したわけですが、この時に実は北条義時が源義経を介して密かに秦氏と通じ、源頼朝暗殺(鎌倉幕府転覆)を画策していたのではないか、と私は推理します。

源義経は北条氏が元々は平氏の流れを汲む一族だったので北条義時を取り込んだ、ということです。

しかしながら、源義経が犯罪者として源頼朝から命を狙われる身となったため、一旦出雲族の方に戻ったのではないでしょうか。

この辺りのことは、どこまでも私のとんでもない推理になりますので、ご容赦ください。

ただ、源義経が犯罪者認定されたのが1187年頃で、源頼朝暗殺は1199年ですので、この十数年間に何かがあったと考えられます。

なぜ鎌倉幕府の中で北条氏の権力が強まったのか謎の一つでしょうが、秦氏の介入以外に考えられないと思います。

北条氏が鎌倉幕府内で力を持った要因が、源頼朝の妻が北条政子だったから、というのでは根拠に乏しいでしょう。

例えば、足利尊氏の妻は登子(とうこ)といって北条(赤橋)守時(鎌倉幕府16代執権)の妹ですが、北条家は元弘の乱で足利に倒されました。

さて、もう一つ私が着目したいのが、北条義時が拝んでいた悪魔のことです。

調べてみますと、北条義時は「薬師如来(やくしにょらい)」という悪魔を拝んでいたようです。

そこで、「薬師如来」とは何か調べてみますと、ウィキペディアに以下のようにありました。

~転載ここから~ 真言宗では両部曼荼羅に記されていないが、東寺の金堂本尊(重要文化財)であり、醍醐寺の上醍醐や薬師堂の本尊(国宝)であり、国家鎮護の如来として多くの真言宗寺院の本尊として重視されている。「覚禅抄(東密)」において胎蔵大日如来と同体と説かれている。雑密系の別尊曼荼羅では中尊となる事も多い。 ~転載ここまで~

これは密教との関係が深いということの説明になりますが、この中に「胎蔵大日如来と同体」と書かれてありますので、今度は「胎蔵大日如来」をウィキペディアで調べてみました。

~転載ここから~ 日本密教では、両界曼荼羅(金剛界曼荼羅・胎蔵曼荼羅)の主尊とされ、さらには虚空にあまねく存在するという真言密教の教主[7]、「万物の慈母」[11]、とされる汎神論的な仏[6]。声字実相を突き詰めると、全ての宇宙は大日如来たる阿字に集約され、阿字の一字から全てが流出しているという[12]とされる。また、神仏習合の解釈では天照大神(大日孁貴)と同一視もされる[13]。 ~転載ここまで~

なんと、「天照大神(あまてらすおおみかみ)」と同一と書かれてあります。

これはどういうことか分かりますか。

RAPTさんの以下の記事を是非ご覧ください。 イエズス会と真言密教と浄土真宗と人肉食信仰「クロ宗」の奇妙な接点。フランシスコ・ザビエルを日本に招いた「ヤジロウ」から分かる悪魔教の現実。

この記事の中から抜粋させていただきます。 ~抜粋ここから~ 「大日如来」とは「天照大神」のことです。神道の「天照大神」を、仏教では「大日如来」と呼ぶわけです。これは「ウィキペディア」にも書かれています。

で、この「天照大神」はいわゆる「太陽神」であり、イエズス会もまた自らのシンボルマークとして太陽のマークを使っています。 ~抜粋ここまで~

イエズス会とは秦氏です。

つまり、「天照大神」とは秦氏が拝んでいる悪魔なのです。

「薬師如来」=「大日如来」=「天照大神」です。

従いまして、北条義時がいつからかは分かりませんが、「天照大神」を拝んでいた可能性が高い、いや、断定してもいいということです。

ということは、北条義時が秦氏である可能性を示唆する根拠がここにある、と言えるわけです。

従いまして、鎌倉幕府は2代目執権北条義時以降は秦氏として政治を行った可能性が高いと考えられます。

更には、鎌倉幕府の将軍職は、三代目の征夷大将軍であった源実朝の死後、四代目以降は皇族関係者となっています。

四代目と五代目は源氏にゆかりのある皇族関係者が征夷大将軍に据えられていますが、ある意味では北条氏の深謀遠慮かもしれず、いずれにしましても天皇家が北条氏の上に君臨していることになります。

つまり、北条氏は天皇をトップとしていると言えるわけですから、ここにも北条氏が秦氏であることを示す根拠があると言えそうです。

出雲族であれば、天皇をトップとすることは有り得ませんので、自らが征夷大将軍となるでしょう。

征夷大将軍になった人物は、源頼朝をはじめとした源氏一門、足利尊氏をはじめとした足利一門、徳川家康をはじめとした徳川一門、といったように、全て出雲族の人物たちです。

ただし、こうなりますと鎌倉幕府8代執権の北条時宗の時代に起きた元寇の構図はどのようなものなのか、見えにくくなります。

蒙古側は秦氏であり、日本側も秦氏であるとすると、元寇は秦氏VS秦氏となり、矛盾を呈することになります。

これもいずれは推理できればと思います。

以上のように、北条氏は二代執権の北条義時以降は秦氏として活動していたと推理しました。

皆さんはどう思われたでしょうか。

コメント